身体的拘束最小化(行動制限も含む)に関する指針

(令和7年4月23日策定)

(令和7年5月19日改訂)

1. はじめに

身体的拘束や行動制限は、患者の安全を確保するためにやむを得ず実施される場合がある。しかし、これらの行為は、個人の基本的権利である自由を制限するだけでなく、身体的・精神的・社会的な悪影響をもたらす可能性がある。そのため、慎重な判断のもと、最小限に留めることが求められる。

患者の尊厳を守りつつ自由を最大限に尊重し、安全に医療を受けられるよう、代替手段の検討や適切な環境の整備に努めることが重要である。本指針は、身体的拘束および行動制限の削減を目的とし、その具体的な方針と実施方法を定めたものである。

2. 基本方針

1)身体的拘束および行動制限は最終手段とする。 ほかの手段や方法を試みたうえで、やむを得ない場合のみ実施する。

2)患者の権利と尊厳を尊重する。 患者本人や家族に十分な説明を行い、同意を得る。

3)患者中心のケアを提供する。 患者のニーズや個別状況を的確に把握し、それに応じた適切なケアを提供する。

4)スタッフ間の連携を強化する。 情報共有やリスク評価を徹底し、チームとして一貫した対応を行う。

5)身体的拘束および行動制限ゼロを目指す。 やむを得ない場合を除き、全体として身体的拘束や行動制限の廃止に向けた取り組みを推進する。

3. 身体的拘束および行動制限の定義

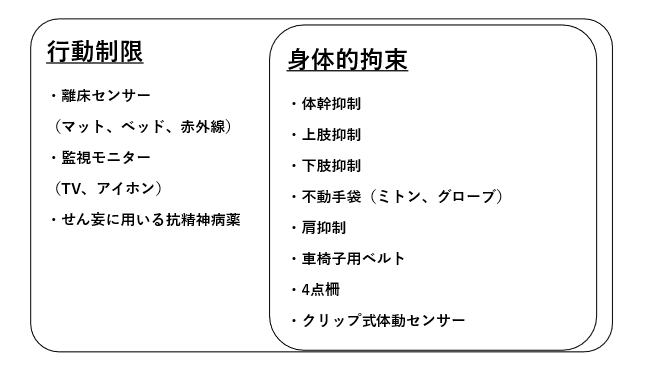

令和6年度改定において、入院料の通則が改定され、「身体的拘束の最小化の取り組み」が要件化された。厚生労働省は、「身体的拘束とは、抑制帯等を用いて患者の身体または衣服に触れ、一時的に身体を拘束し、その運動を抑制する行為」と定義している。この定義に基づき、身体的拘束の実施状況を把握することが求められる。本院においても、身体的拘束の取り扱いはこの定義に準拠する(図1)。行動制限とは、患者の行動を制約または制御する措置全般を指す。具体的には、以下の行為を含む。

・身体的拘束に加え、治療以外の目的で鎮静剤や抗精神病薬を使用すること。

・専用の安全な部屋や隔離室への収容すること。

・部屋やベッド周辺をセンサーやカメラで監視し、自由な行動を制限すること。

・患者の意思決定や活動を制限すること(例:トイレに行くことを選択できない状況)。

精神科における身体的拘束の取り扱いについては、「精神保健及び精神障害者福祉に関する法律」(昭和25年法律第123号)の定めに則る。

※以下の行為については、原則として身体的拘束には該当しない。ただし、介助者の都合による実施は、

身体的拘束に該当する。

(1)治療を目的としたシーネ固定等

(2)乳幼児(6歳以下)に対する事故防止のための対応

① 転落防止を目的としたサークルベッドや4点柵の使用

(※ただし、天蓋付きサークルベッドは、ベッド上の行動の自由を制限するため、身体的拘束と位置づける)

② 点滴時のシーネ固定

(3)医療機器の構造や、検査・治療の特性により、安全確保のためにベルトの装着や固定具等の使用が必要とされる場合

例:単純撮影、CT・MRI等の検査、放射線治療、透析、内視鏡検査など

(4)搬送時・移乗時における危険回避や安全確保が必要とされる場合

例:ストレッチャーやベッドの4点柵、固定具やベルト等の使用

4.身体的拘束を行うことがやむを得ない場合の要件

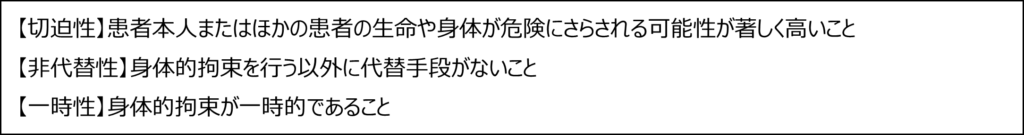

当院では身体的拘束を行わないことが原則である。ただし、患者の生命または身体を保護するための緊急やむを得ない場合に限り、例外的に次の3要件を全て満たす場合に限り、適切な方法で身体的拘束を行う。

※やむを得ないとは、以下のような場合である。

1)患者が安静度の指示を理解できず、転倒・転落による受傷が予測される場合。

2)制止にもかかわらず、他の患者へ危害を加える可能性がある場合。

3)点滴等のカテーテル類、気管内挿管チューブ、ドレーン等を自己抜去し、その結果、重篤な健康被害が

予測される場合。

4)患者が全身または局所の安静を保てず、医学的に不可欠な検査や治療が実施できない場合。

5.身体的拘束以外の行動制限を行うことがやむを得ない場合

当院では、身体的拘束の最小化(行動制限を含む)を目指しており、行動制限を行わないことが原則である。しかし、行動制限に関しては、3要件(切迫性・非代替性・一時性)をすべて満たさない場合がある。そのため、患者の尊厳を守りつつ自由を最大限に尊重し、患者が安全に医療を受けられるよう、十分に必要性を検討したうえで実施する。

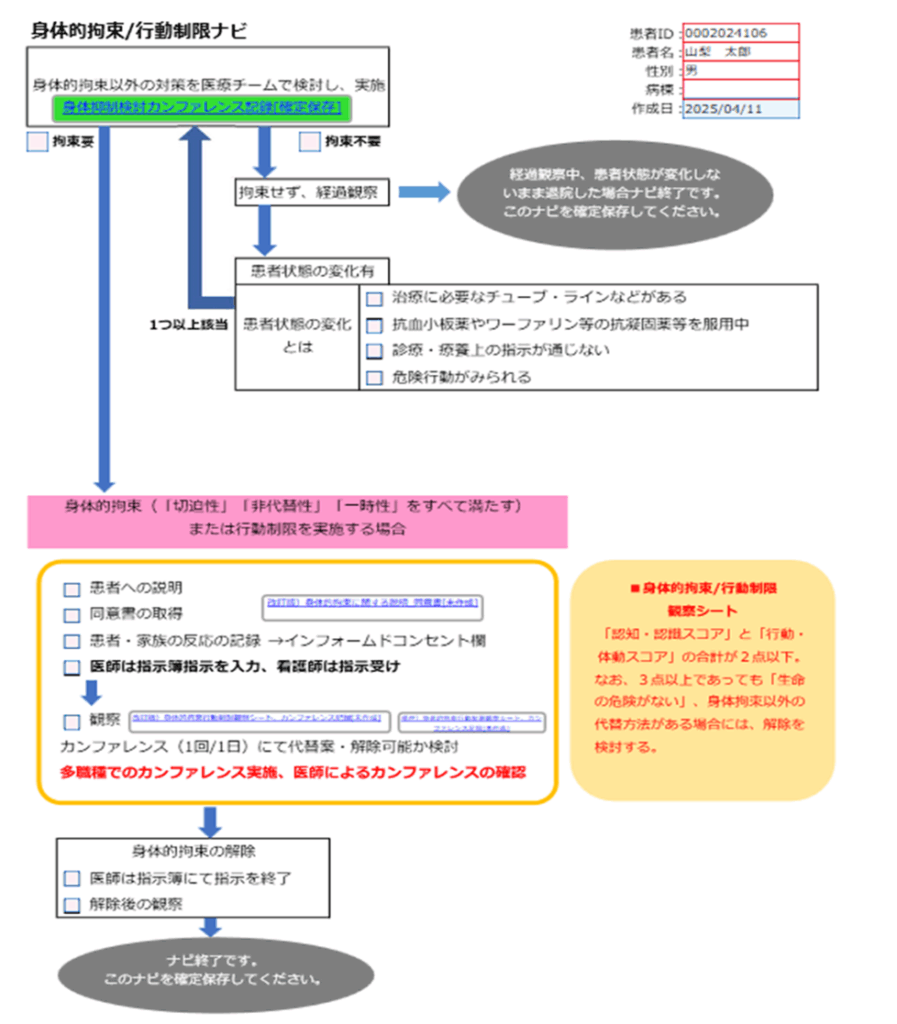

6.身体的拘束を行うことがやむを得ない場合の手順

⑴全入院患者・家族等へ、入院のしおり内の『身体的拘束・行動制限最小化へ当院の取り組み』を説明する。(予定入院:入院前支援、緊急入院や入院前支援未介入:病棟)

⑵入院時に転倒・転落/せん妄リスクアセスメントシートにて評価し、ハイリスク患者への予防ケアを行う。

⑶患者の状態が3要件(切迫性・非代替性・一時性)を全て満たし、やむを得ない場合に該当するのか、医師と看護師を含む多職種で検討しカルテに記載する。(電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束検討カンファレンス』に記載する)

※身体的拘束実施に繋がる要因の除去に努める。

⑷医師は、電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束に関する同意書』に沿って、患者・家族等へ、身体的拘束の必要性・方法・合併症等をできる限り詳細に説明し、同意を得る。

※医師は電話で家族へ連絡し口頭で説明し同意を得る。その場合、代筆する旨の承諾を得て、『身体的拘束に関する同意書』に代筆する。

※やむを得ない期間が長期(医師の説明や予測した期限を超える場合)に及ぶ場合は、再度患者・家族等の同意を得なければならない。同意期間は最長1か月とし、1ヶ月を超える場合は再度同意書の記載が必要となる。

⑸医師は説明し同意を得たこと、代筆理由をカルテに記載する。(インフォームドコンセント欄に記載する)

⑹看護師は説明後の患者・家族等の反応を確認しカルテに記載する。(インフォームドコンセント欄に記載する)

⑺医師は開始日と具体的方法の指示を指示簿に入力する。

⑻看護師は指示を確認する。

⑼身体的拘束を開始する際は、具体的行為や実施時間、二次的な身体障害の有無を観察し、予防ケアを行う。(電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束・行動制限中観察シート、カンファレンス記録』に記載する)

⑽身体的拘束中は、1日に1回以上、医師や看護師を含む多職種で必要性、解除に向けた検討を行う。※代替案・解除可能の有無・解除に向けた関わりについて話し合う。(電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束・行動制限中観察シート、カンファレンス記録』に記載する)

⑾3要件(切迫性・非代替性・一時性)を全て満たさない場合、「認知・認識スコア」と「行動・体動スコア」の合計点が2点以下の場合は解除する。※3点以上でも3要件を全て満たさない場合は解除する。

⑿解除した場合は、理由と時間をカルテに記載する(電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束・行動制限中観察シート、カンファレンス記録』に記載する)

⒀医師は、身体的拘束指示の指示簿を終了する。

≪身体的拘束を行うことがやむを得ない場合が夜間・休日の場合(オンコール医師の手順)≫

⑴看護師は3要件に沿って検討した内容をオンコール医師へ電話で状況を報告し、オンコール医師と共に再度3要件に全て該当するか検討し決定する。

⑵オンコール医師はマジックコネクトを使用して患者カルテを確認し、オンコール医師用スマートフォンで家族へ電話し、電子カルテシステムYahgee文書内の『身体的拘束に関する同意書』に沿って口頭で説明と同意、代筆の承諾を得る。

⑶オンコール医師は同意書に代筆し、口頭で説明し同意を得たこと、代筆理由をカルテに記載する。(インフォームドコンセント欄に記載する)

⑷オンコール医師はマジックコネクトを使用して、開始日と具体的方法の指示を指示簿に入力する。

7.身体的拘束・行動制限の予防ケア、身体的拘束・行動制限の最小化への取り組み

身体的拘束・行動制限に繋がる要因を探り、防止するため、リスクアセスメントを実施し、患者の個別性に沿った当院の標準看護計画を立案し、実践・評価を行う。

8.身体的拘束中の観察・ケア

・身体的拘束の継続により、圧迫による潰瘍形成、褥瘡、筋萎縮、関節拘縮が生じる可能性があり、ADLの低下を招くことを認識する。そのため、栄養状態や皮膚の状態、関節可動域を適宜観察し、体位交換、関節可動域訓練、リハビリを計画的に実施し、早期解除と離床を促す。

・身体的拘束を行う部位の皮膚状態、循環障害や神経障害の有無・程度を観察する。

・食事や排泄などの日常生活動作を支援し、患者が可能な範囲で自立した生活を維持できるよう援助する。

・行動の制限に伴い、患者がいつでもナースコールを使用できるよう配慮する。

・身体的拘束により、屈辱、恐怖、怒り、自尊心の低下が生じる可能性があるため、患者の精神的負担を

軽減できるよう配慮し、適宜心身の状態を確認する。

9.鎮静目的とした薬物の適正使用について

せん妄が疑われる場合は、『転倒転落/せん妄ナビ』に基づいてアセスメントを行い、まずは非薬物療法を実施

する。それでも改善が見られない場合や必要時には、医師の指示のもと、薬物療法を検討する。薬剤調整が必要な場合は、精神科リエゾンチームや認知症ケアチーム、または精神科へコンサルテーションを行う。

10.参考資料

・「身体拘束ゼロへの手引き」(平成13 年3 月厚生労働省「身体拘束ゼロ作戦推進会議」)

・「身体拘束予防ガイドライン」(2015年日本看護倫理学会)

初診の方

初診の方

再診の方

再診の方

救急の方

救急の方

入院・お見舞いの方

入院・お見舞いの方

医療関係者の方

医療関係者の方